表面活性剂的乳化作用

导读:两种互不相溶的液体,其中一相以微滴状分散于另一相中,这种作用称为乳化作用。乳化作用往往不会自动发生或长久存在。例如,将油和

两种互不相溶的液体,其中一相以微滴状分散于另一相中,这种作用称为乳化作用。

乳化作用往往不会自动发生或长久存在。例如,将油和水放在一起进行剧烈搅拌,虽然也能形成暂时乳化状态,但搅拌一旦停止,油与水又马上分为上下两层,这是由于油—水间存在着较大的界面张力,油在搅拌作用下变成微滴之后,油—水间的接触面积会大大增加,表面能迅速增大,成为一种不稳定体系,以致一旦停止搅拌,便会分为两层,恢复成为两相接触面积最小的稳定状态。如果在油和水中加入一定量适当的表面活性剂,再给以搅拌,由于表面活性剂在油—水界面上有定向吸附的能力,亲水基伸向水,疏水基伸向油,从而降低了油—水间的界面张力,使体系的界面能下降。

在降低界面张力的同时,表面活性剂分子紧密地吸附在油滴周围,形成具有一定机械强度的吸附膜,当油滴相互接触、碰撞时,吸附膜能阻止油滴的聚集,从而使乳液稳定存在。这种能使乳化作用顺利发生的表面活性剂叫做乳化剂。

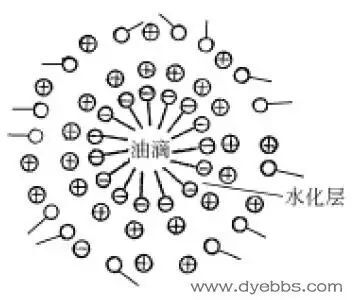

如果选择离子型表面活性剂作为乳化剂,还会在油—水界面上形成双电层和水化层,都有进一步防止油滴聚集的作用。若使用非离子型表面活性剂作为乳化剂,则会在油滴周围形成比较牢固的水化层,起防凝聚作用。肥皂作为乳化剂使用时的乳液状态如图2所示。

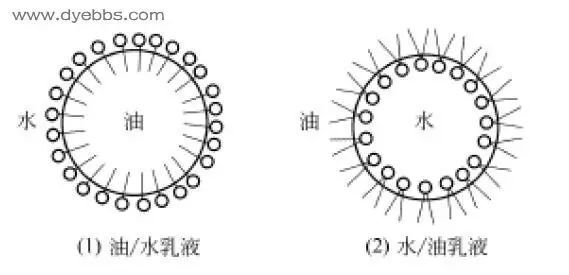

经乳化作用形成的油—水分散体系叫做乳状液,乳状液有两种类型。 一种是水包油型(油/水型),以O/W表示,水包油型是油类液体以微粒状分散在水中,其中油是内相(不连续相)、水是外相(连续相); 另一种是油包水型(水/油型),以W/O表示,油包水型是水呈微粒状分散在油中,其中水是内相(不连续相)、油是外相(连续相)。 一般来讲,亲水性强的乳化剂易形成油/水型乳状液,而疏水性强的乳化剂易形成水/油型乳状液。图3表示了亲水能力不同的乳化剂对乳液类型的影响。 乳化剂都是表面活性剂,但不是所有的表面活性剂都能成为良好的乳化剂,只有在水中能形成稳定胶束的表面活性剂才具有良好的乳化分散能力。乳化剂应有适当的HLB值,例如非离子表面活性剂,其HLB值在8~18之间可形成油/水型乳液,在3~6之间则可形成水/油型乳液;乳化剂与被乳化物应有相似的分子结构,应能显著地降低被乳化物与水之间的界面张力;乳化剂应具有强烈的水化作用在乳化粒子周围形成水化层或使乳化粒子带有较高电荷,以阻止乳化粒子的聚集。 染整加工过程中要经常使用一些乳化工作液,以油/水型乳状液居多。经常使用的乳化剂如平平加O系列、Span—Tween系列、EL等。

客服热线:

客服热线: